最近、「持続可能な社会」とか「サステナブル」って言葉をよく聞くけど、実は日本の縄文時代って、めちゃくちゃサステナブルな社会だったんじゃないかって話がある。約1万年以上も続いた縄文時代。そんなに長く続いたってことは、それだけ環境に優しく、争いも少なく、持続可能な社会が築かれていたってことなんじゃないの?ってことで、今回は「縄文時代のサステナブルな生き方」について、現代社会と比べながら見ていこう!🌱🌏🌞

① 自然と共生する暮らし 🌲🐟🔥

縄文人の生活スタイルの基本は狩猟・採集・漁労。つまり、森で木の実を拾ったり、川や海で魚を獲ったり、動物を狩ったりしながら生きてた。でも、面白いのは「必要な分だけ取る」っていうバランス感覚を持ってたこと。

例えば、ドングリやクリを食料にしてたんだけど、ただ拾うだけじゃなくて、意図的にクリの木を植えたり管理したりしてたらしい。これ、いわば「プチ農業」みたいなもんで、森を壊さずに持続可能な方法で食料を確保してたってことになる。

しかも、当時の土器には保存食を作るための技術も使われてた。例えば、魚を燻製にしたり、木の実を貯蔵したり。食料をムダにせず、ちゃんと保存する技術があったから、自然の資源を長く使うことができたわけだ。🍂🍠🐚

② 戦争もなく、平等な社会? ✌️🤝🌍

これが結構驚きポイントなんだけど、縄文時代にはほぼ戦争の痕跡がないんだよね。遺跡を調べても、武器らしい武器がほとんど見つからないし、防御のための城壁とかもない。つまり、縄文人は大規模な戦争をせずに暮らしてた可能性が高い。

さらに、貧富の差もほとんどなかったみたいで、住居やお墓を見ても「この人はめちゃくちゃ偉いから、豪華な墓!」みたいな例がない。みんな似たような住居に住んで、協力しながら生きてたんじゃないかって言われてる。

現代社会は「格差社会」とか「競争社会」とか言われてて、ストレスも多いけど、縄文人はそういうピリピリした感じじゃなくて、もっと**「共生する」社会**だったんだろうなって思うと、ちょっと羨ましいかも?😌🏡🍀

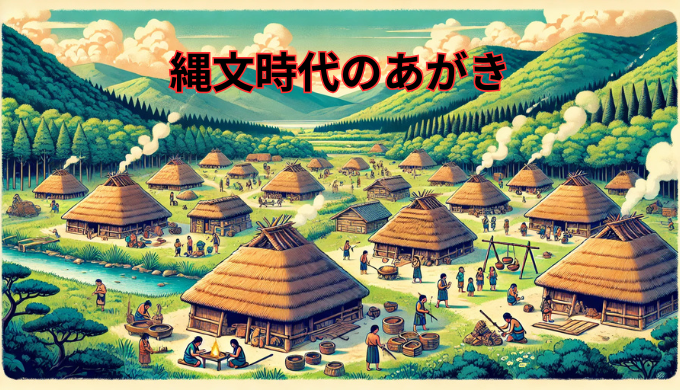

③ 環境に優しい住まいと生活スタイル 🏕️🌿🏠

縄文時代の住まいといえば竪穴住居(たてあなじゅうきょ)。これ、地面を掘って作るから、冬は暖かくて夏は涼しいっていう、めちゃくちゃエコな家なんだよね。今で言う「パッシブデザイン」(自然エネルギーを上手く活用する建築)みたいなもんで、無駄なエネルギーを使わずに快適に暮らしてたわけ。

しかも、家を建てるときも、必要な分だけ木を使うっていうのが基本。現代みたいに大量の資源を使って都市開発!とかじゃなく、森を壊さずに利用してたのが縄文人のすごいところ。

現代だと「サステナブルな家づくり」とか言ってるけど、実は縄文時代の住まいの方がよっぽどエコで、地球に優しいんじゃない?って思えてくるよね。🌳🏡💡

④ 物質的な豊かさより、精神的な豊かさ 🎭🧘♂️✨

縄文人は「精神的な豊かさ」をめちゃくちゃ大事にしてたっぽい。例えば、**土偶(どぐう)**っていう、女性の形をした土製の人形がたくさん作られてるんだけど、これは「豊作を祈る」とか「安産祈願」みたいな、精神的な満足を求める文化があったことを示してる。

また、縄文人は亡くなった人をちゃんと埋葬して、集落の近くにお墓を作ってた。これは「亡くなった人と共に生きる」っていう考え方があったんじゃないかと言われてて、コミュニティのつながりを大切にしてた証拠。

現代社会は「物質的な豊かさ」ばかり求めがちだけど、縄文人のように精神的な豊かさを大事にする生き方って、今の時代にこそ必要なんじゃないかな?💭🌿🕊️

⑤ 縄文時代から学ぶべきこと 📚💡🌎

こうやって見てみると、縄文時代ってただの「昔の時代」じゃなくて、めちゃくちゃ理想的なサステナブル社会だったんじゃないか?って思えてくる。 現代の「持続可能な社会」を考える上で、縄文時代の生き方から学べることって結構多い。

なんか「昔の時代=遅れてる」って思いがちだけど、実は縄文時代って超最先端のサステナブルライフを実践してた時代だったのかも。

現代の生き方にちょっと疲れたら、縄文的な暮らしを意識してみるのもアリかもね!😊🌍✨